昭和10年代に浅草橋駅前で産声を上げ、街の胃袋を支え続けた『江戸前 寿し政』。

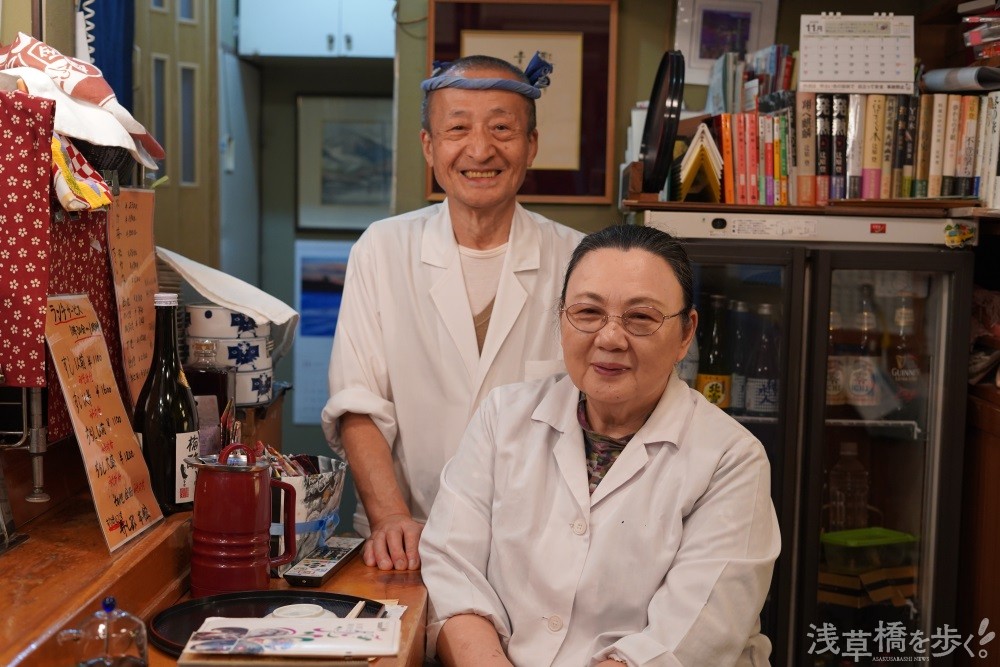

そのつけ場で古き良き江戸前寿司を守り続ける二代目親方・大山豊さんに、移転後の店の歴史と街への思い、そして、職人としての矜持をうかがった。

[card2 id=”2326″]粋な旦那衆が集う繁盛店に

駅前で営業を続けていた店舗が地上げにあい、『寿し政』は現在の場所に移転。

間口が九尺で奥行きが二間の長屋で、弟と一緒に最初はカウンターだけで始めた。

女将さんが当時の街の情景を思い出す。

「向こうからこっちに来た時は、夏なんかお隣さんの赤ん坊が道でおしめだけしてはいはいしてたり、他所の家の中が丸見えで、おおらかな時代だったねぇ」

古くより金物問屋や洋服問屋、薬問屋など、問屋街として栄えた浅草橋は職人の街として知られていた。当時は粋な商売人が多く、商談のために使う喫茶店が日本で一番多い街と言われていたという。

そして、街には暮らしの息づかいが感じられ、『寿し政』は移転後も地域の人に愛される店として賑わった。

「今はやってないけど、若い衆がいた当時は出前もやっていてね。毎日、夕方になると、まだ暖簾もかけてない頃から仕事終わりの旦那衆がカウンターに座っていたよ」

その頃から、今でも通い続ける常連さんも少なくないのは、まさに地に根付いて居る証左だ。

三代目に紡がれる寿司職人としての矜持

そんな話を聞きながら、おまかせで追加の握りを注文した。

ほどなくして供されたのは、瑞々しい白魚、大ぶりでしっかりした歯ごたえの赤貝、そして香り高く濃厚な甘みが後をひく雲丹。

一貫食べるごとに驚嘆の声をあげていると、「息子の仕入れがしっかりしてるからね」と少し誇らしげに言う。

移転前に生まれた息子の宏之さんは、高校を出て社会人を3年経験したあと、

別の寿司店に修行に入った。

「突然『やりたいことをやる』と言って寿司屋に入った時は驚いたよ。まぁ昔から学校帰りに海老の皮を剥いたり、若い衆と一緒に出前に出てたり手伝っていたからね。蛙の子は蛙、かな」

大山さんの背中を見て育った宏之さんは、7年の修行を経て23年前に独立。

『寿し政』の向いに別館として店を建て、夜だけのおまかせコースにこだわった高級寿司店をオープン。現在は、著名人がお忍びで訪れる名店として確固たる人気を確立している。

生死をさまよう大病を乗り越えて

目を細めながらそう話す大山さんは時代に流されず、今も毎日早朝から仕込みをし、一人で寿司を握り続けている。

つけ場に立つ姿は矍鑠としているが、何度か大病や事故で職人生命の危機もあったという。

「70歳になる前から事故にあったり静脈瘤を抜いたり、都合8回入院したよ。敗血症になった時は、召される寸前までいったねぇ」

「幸せな人生だったよ」二人三脚で歩んだ道は続く

その時のことを女将さんが笑いながら教えてくれた。

「私も覚悟したけど、鳥越祭りの御神輿を見てから復活したのよ」

大山さんが、還暦、古希、傘寿を経ても寿司職人続けられるのは、浅草橋の街の人に助けられたからだと話す。

「この街の人は昔っからおせっかいで、人情深いから『やめないでよ』って言われるがままやっていたら、この年になったよ。でも、やっぱり続けられたのは、お客さんが『おいしい』って言ってくれたからだろうなァ」

そして何より、半世紀以上ともに二人三脚で歩み、支え続けてきた女将さんがいたからだろう。

職人肌のご主人に寄り添いながら、あたたかみのある心配りでお客さんと話す女将さんの接客があってこそ『寿し政』の味となる。

取材中、ひしひしとそう感じた。

まさに、“街の名店”を地でいく『寿し政』は、今年、東京2020オリンピック・パラリンピックを前に幕を閉じる。

奇しくも店を受け継いだのも昭和39年の東京オリンピック前。なんとも数奇な縁だが、最後に、ここまで続けてきた実感を聞いてみると、しばらく考えたあと、ゆっくり口を開いた。

「色んなことがあったけど……続けてきて本当によかった。幸せな人生だったよ」

どんな店も、いずれはなくなる。

だが、浅草橋に根ざした『寿し政』の味の記憶は、街の心の中で生き続け、その矜持は三代目が未来に紡いでいくだろう。

文:藤谷良介

写真:伊勢新九朗