浅草橋駅から徒歩3分。鳥越神社の手前の通り沿いに、115年以上も続く洋食店「一新亭」がある。

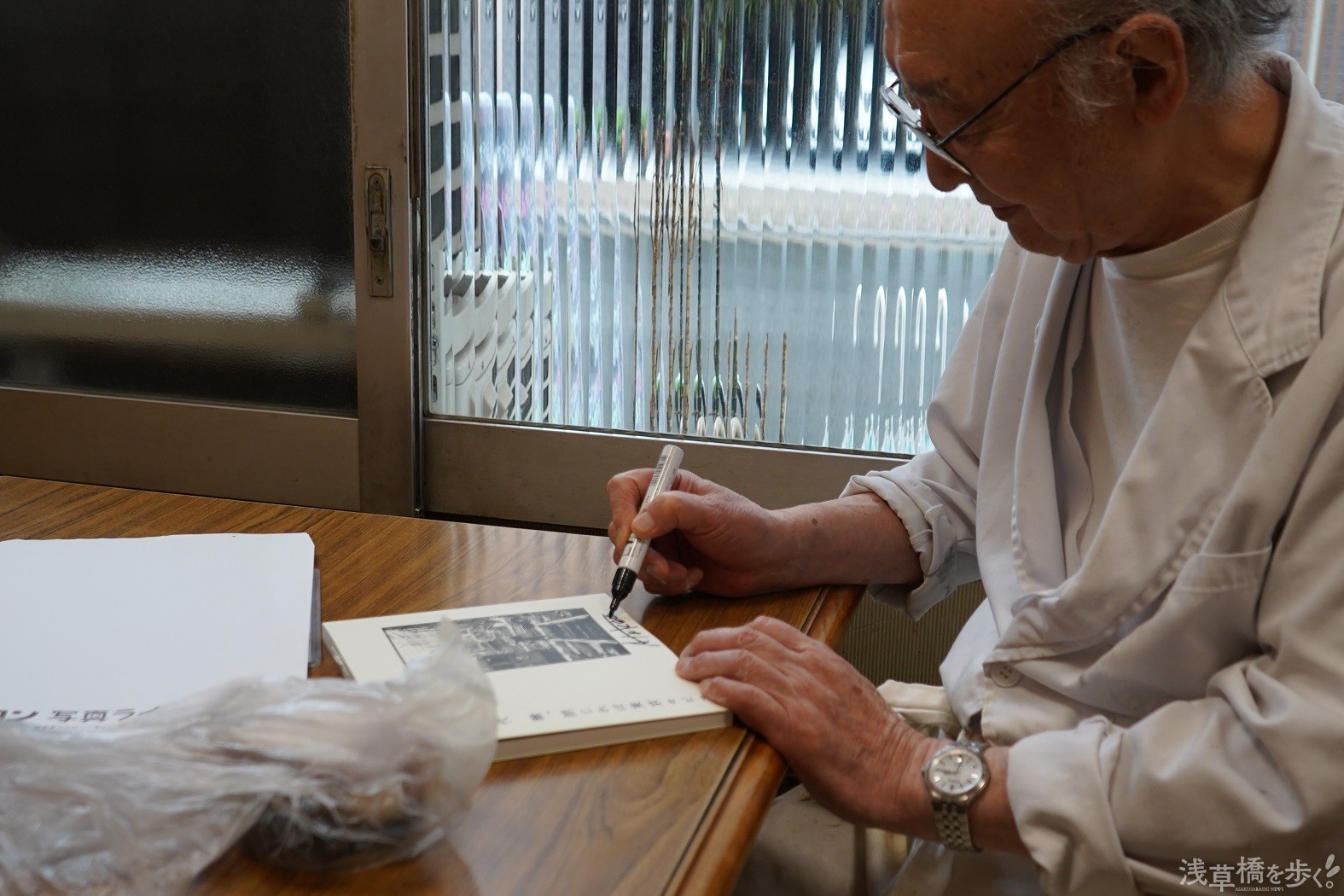

その3代目店主・秋山武雄さんは、御年85歳。

写真家でもある秋山さんは、70年近くにわたりカメラとともに下町のあちこちを走り回り、その風景をフィルムにおさめてきた。その膨大な写真の数々は作品であると同時に、東京の過去を今に伝える貴重なアーカイブでもある。

しかし、失われた下町がフィルムに記録されている一方で、秋山さん自身についての記録は、まだ十分に残されていない。秋山さんはどのようにしてこの町で過ごし、カメラと出会い、下町の記録という一大事業を続けてきたのか。

今回は、秋山さんに幼年期に過ごしたこの町の記憶を振り返っていただきながら、写真家としての歩みを語っていただいた。

目次

職工たちでにぎわった80年前の浅草橋

「懐かしいね。カーバイトの匂いっていうのはね。あの匂いをかぐと〝縁日だ〟って……匂いに惹かれたもんだよね」

秋山武雄さんは、4歳のころに訪れた縁日の思い出を振り返り、目を細めた。秋山さんが語るのは、かつて福井町通り沿いに木造のお堂を構えていた弁天堂の縁日の記憶だ。縁日には通り沿いにズラリと出店が並び、その賑わいは深川不動堂、中野の新井薬師の縁日とともに「東京三大縁日」に数えられるほどだったという。

ここでいう「弁天堂」は、かつては福井町通りにあった木造のお堂を指す。当時は池も併設する立派なお堂だったという。現在は、銭湯「辨天湯」の敷地内に小さなお社として残っている。

ここでいう「弁天堂」は、かつては福井町通りにあった木造のお堂を指す。当時は池も併設する立派なお堂だったという。現在は、銭湯「辨天湯」の敷地内に小さなお社として残っている。

当時の縁日といえば、カーバイトランプによる灯りがつきものだった。カーバイトランプが燃焼するときに発せられる独特の香りは、浅草橋のにぎわいの記憶と結びついている。

秋山さんが幼少期を過ごした当時の浅草橋は、商家が集中する地域だった。商家には地方から上京してきた住み込みの職工がいた。その日暮らしを基本とした彼らは、宵越しの金は持たず、稼げば稼ぐだけ使うのが基本。

周辺には大小さまざまな商店街があったが、そのいずれもが彼らの旺盛な消費行動のおかげで繁盛していた。

日用品や食材はもちろん、自転車などの大物や飴、アイスクリームといった嗜好品にいたるまで、すべてが商店街だけで完結するほどに賑わっていたという。

もちろん秋山さんの営む老舗洋食店「一新亭」がある浅草橋3丁目周辺も例外ではなく、当時は、「柳猿会」の名で栄えた大きな商店街や、「ライオン市場」という12軒程度からなる広大な市場があった。秋山さんによれば、当時のライオン市場の熱気は尋常ではないものがあったという。

「肉や魚や野菜や雑貨だとかね。2階にはバルコニーがあってね。チンドン屋が月2回来てはチンチンチンチンやって、終わるとバルコニーにも上がってチンチンチン……賑やかでしたよぉ」

秋山さんの「一新亭」が扱う洋食は、当時では贅沢品。当時の贔屓客は、商店などの旦那衆ばかりだったそうだが、それでも月の1日と15日ともなれば旦那衆が職工や家のお手伝いさんを引き連れて店を訪れ、全員に食事を振る舞うようなことがあったという。

この日の様子はYouTubeでも公開されている↑

連日連夜の空襲警報 蔵前橋にも爆弾が……

しかし、そんなにぎわいをこの街から奪ったものが戦争だった。

「そういうの(にぎわっているの)は昭和17年ごろまでだったね。それまでは〝戦争に勝った勝った〟ってなってたけど、翌年ごろになってから〝あれ、これどんどんおかしくなってきたぞ〟っていうんで、衰退気味になっていって。今度は国から「統制経済」って〝物を売っちゃいけないよ〟というお触れが出て。それからは配給制度ですから、もう商店やなんかは全部ダメになっちゃったね」

当然、「一新亭」も営業はほとんどできなかったが、秋山さんの先代は生活のために船橋の闇市場で魚を買いつけたり、愛知県の蒲郡まで行って手釣りの魚や豚肉などを仕入れていたという。とはいえ、警察が浅草橋駅の改札で日常的に手荷物検査を行なっていたこともあり、そうして仕入れたものもしばしば没収されてしまった。警察の警戒を集めない目的で、当時幼子だった秋山さんも父親に伴って、仕入れに出かけていたという。

「何回かに一遍くらいはクリアできるわけですよ。警察も四六時中張っているわけじゃないしね。それを闇でもって売って、なんとか生活できたりするわけだよね」

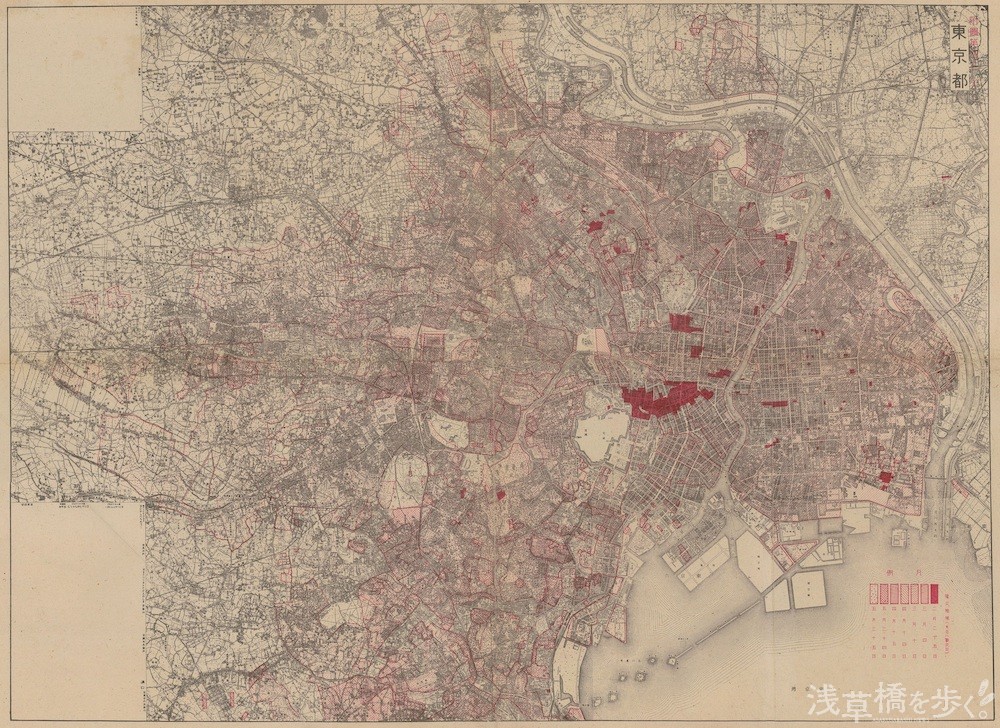

さらに追い打ちをかけたのが、「東京大空襲」である。

激しい日本軍の抵抗により兵の損失が拡大していた当時のアメリカ軍は、自軍の被害を最小限におさえつつ日本に最大の被害を与える方法として、都市部を標的とした無差別爆撃を実行する。秋山さんは連日空襲が続いた当時をこう振り返る。

「緊張感は毎日です。毎日空襲警報が鳴っちゃあ、飛行機が飛んで。ここへは落とさないけど、向こうへ行って落とすんでしょうね。もう年がら年中ですよ。3月の少し前かな……爆弾がこの近所に落っこちたんです。蔵前橋を潰そうと思ったんだね。ひとつは蔵前橋の欄干のところに落っこって、橋は助かった。もう一発は『蛇善』の斜め前にね、落っこった」

秋山さんは、この爆撃は、のちの爆撃の布石だったのではないかと推測する。3月9日の空襲で隅田川を挟んだ江東区一帯は甚大な被害を受けたが、その際に住民の避難経路を断つ目的があったのではないか、というのだ。今となっては検証も難しいが、少なくとも当時の秋山さんたちの危機感は相当なものだった。

「爆弾が落っこったときの音はね、凄まじい音ですよ。ヒューって打ち上げ花火を100発くらい集めたぐらいの音。〝なんだなんだなんだ!? なんでこんな音がするんだ!?〟って爆弾なんて落とされるの初めてだから。誰も聞いたことがない。そしたら、ズザーンって……飛び上がりましたよ! それでガラスはみんなバリバリーって割れちゃって。周囲がザワザワして、みんなが鳥越の通りへ駆け出して行くから、わたしも弟を連れて駆け出しました」

そこで見たものは、『蛇善』のすぐそばでもうもうと立ち上がる砂煙と、大口を開ける穴だった。一歩間違えば……。当時の秋山さんたちにとって、死の危険は日常のすぐそばまで迫っていたのだ。

ガラス窓が真っ赤に染まった 深夜の浅草橋が火の海に……

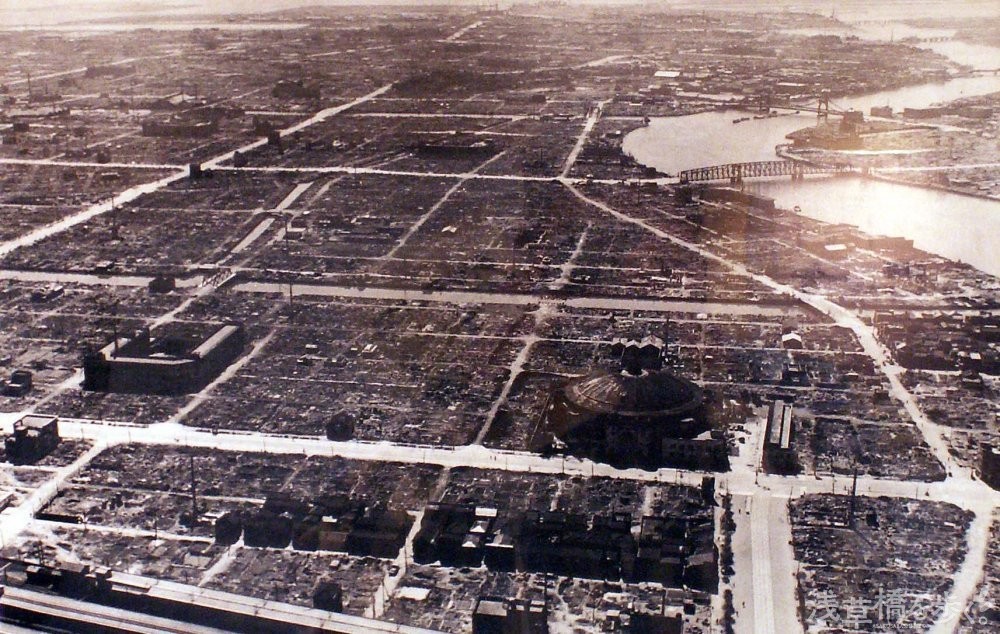

そして、いよいよ、秋山さん自身も空襲の直接的な被害者となる。3月10日、浅草区を含む下町一帯に、焼夷弾を搭載した爆撃機が飛来した。

正式名称「ミーティングハウス2号作戦」である。

東京を襲った連日の空襲の主な目標は、日本の工場設備を破壊することにあったとされる。しかし、それまで思うように戦果のあがらなかったアメリカ軍は、ついに、下町に焼夷弾を落とし民家もろとも町工場を焼き払う作戦を実行する。

そのターゲットには、秋山さんの住む浅草橋も含まれていた。

「昭和20年3月9日、10日というと、わたしは小学1年生ですね。ここ(一新亭)にいましたよ。3月9日の夜に空襲警報が鳴って、うちのおじいさんと3階へ行って(窓から外を)見たら、もう向こうは真っ赤になっているんですよね。この近所なんかにも焼夷弾が落っこちてきて燃え始めてきたから〝これは危ない〟って言うんで、柳北小学校の講堂へ逃げたんですけども」

しかし、空襲の火の手は避難先の講堂にも迫ってきた。講堂のガラスが真っ赤に染まる光景に危険を感じた秋山さん一家は、炎に追い立てられるように、ひと月前の空襲によってすでに焼け野原となっていた浅草橋駅前の福井小学校あたりまで避難することを決断する。

距離にして200m程度の移動ではあったが、周囲は火の海。強風に煽られた猛火からは火の粉が降り注ぐなかでの避難は、九死に一生の体験であった。

「今ウクライナのああいうのを見ると、本当にあの怖さは自分でもわかるなぁ……って気がする。丸焼けになっちゃったんだもんね」

店を継ぐことを条件に アマチュア写真家の道へ

その後、半年と経たずに日本は連合国側にポツダム宣言の受諾を通告。8月15日をもって、戦争は終結した。敗戦国となった日本だったが、わずか3年後には鳥越神社の祭りも行なわれるなど、混沌は続きながらも少しずつ明るい日常が戻ってきたという。

「教室にいると、とんとんとんとん太鼓を叩いている音がすると、もう、座っていらんないわけですよ。先生も祭りだからって早く帰してくれるわけで。お神輿を担いで近所の大店の前に行くと、お神輿が止まってそこで物がないながらもお菓子なんかを少しずつくれる。それをお神輿の上に乗せておいて、終わってからみんなに分けてくれるわけ。それがね……うれしかったね。楽しかったなぁ」

そして、日本は昭和25年に始まった朝鮮戦争の特需により急速に復興が進んでいく。

景気が回復を見せ、庶民の生活にも余裕が出てきたこの戦後復興期に、秋山さんはのちの人生を決定づける大きな出会いを果たす。

昭和28年に高校へ入学した秋山さんが、当時担任だった理科教師に写真への興味を明かしたところ、担任から自身の写真活動を手伝うように誘われたのだ。

「理科室の裏が先生の寝泊まりしている個人の部屋でね。先生も写真が好きで、引き伸ばし機があってね。そこに暗室みたいなのもあって。現像液だとかをドブに捨てる手伝いをしろってことなんだよ。でも、そばでもって35ミリのフィルムを大きく伸ばしているのを見て〝いいなぁ〟って、余計に火がついちゃったよね」

小学生のころから写真への関心が強かった秋山さんは、教師のアシスタント活動を通じてさらに憧れを強めていった。そんななか、秋山さんが高校へ進学してわずか3ヶ月――。転機は思わぬ形で訪れた。「一新亭」で従業員との間にトラブルがあり、それがキッカケで先代は、身内以外の人間を雇うことを嫌がるようになってしまったという。

そのしわ寄せは、高校に入学したばかりの秋山さんのもとへ回ってきた。父親は秋山さんを自主退学させ、店に立たせることを勝手に決めてしまったのだ。

秋山さんからすれば不満だらけの決定だったが、これが結果的には運命のめぐり合わせでもあった。秋山さんは店を立つことを条件に、自身の写真活動を父親に認めさせたのだ。父親にとっても秋山さんは頼みの綱だから、交渉に応じざるを得ない。父親はしぶしぶ秋山さんに写真を現像するための引き伸ばし機を与えることに同意したという。

月賦で買ったカメラで写真コンテストを総なめ

幸運にも当時の日本社会は、朝鮮特需によって市民生活に余裕ができたことを受け、第1次カメラブームに突入。浅草橋界隈の旦那衆もカメラを持つようになった。そこで秋山さんは、旦那衆から出前ついでにフィルムを預かり、業者の半値で現像を請け負う副業をスタートさせた。

「半値でやっても儲かってしょうがなかったですね。小遣いは500円って当時からしてもはした金でしたけど、写真の現像代で2,000円から3,000円くらいになるんだよ。大学出の人の給料が7,000円くらいのときにさ、それだけ儲かったんで、中央区室町に当時あった林商会って月賦会社を通じて、当時1万円近くの『マミヤ35』ってカメラを4年月賦くらいかけて買ったんです」

念願のカメラを手にした秋山さんは、明け方に家を飛び出して自転車に乗り、店が開く9時ギリギリまで方々を撮影して回った。

秋山さんの被写体はもっぱら東京の風景。

建造物や行き交う車、そこを歩く人々を含む〝生きている町の姿〟そのものをフィルムに焼きつけていった。

浅草橋界隈しか知らなかった秋山少年が目にした東京の風景は、どれも初めて見るものばかりで、新鮮な驚きに満ちていたという。撮影した写真の評判も上場で、コンテストへ出品すれば入選することもしばしばあった。

「昭和32年には、NHKが主催してたアマチュア写真のコンテストでも1位になってテレビに出たりしてね……余計に火がついちゃうんですよね。〝オレが日本で一番うまいんじゃないかな〟なんて錯覚しちゃうよね(笑)」

夜中は現像、朝は撮影、昼間は厨房……いつ寝ているのかわからないような毎日だったが、秋山さんは情熱のままに写真を撮り続けた。

〝アマチュア写真家〟を名乗り続ける理由

そうして撮り続けてきた作品は、11年前に銀座で開いた個展をキッカケに世に知れ渡ることに……。読売新聞首都圏版の室長までが飛んできて、新聞連載の契約までも決定。その連載は現在まで続く長寿連載となっている。こうした連載を支えてきたのは、秋山さんがライフワークとしてきた写真への情熱だ。

しかし、それだけひたむきに続けた写真を、秋山さんは一度として本業にしようとは思わなかったという。

〝あくまでもアマチュア〟。それが秋山さんの譲れないこだわりだ。

その理由は、アンリ・カルティエ=ブレッソンや植田正治といった世界的な写真家たちも本業をほかに持ち、写真家としての自身を「アマチュア」と名乗ったことによる。自分もオムライスを作る料理人が本業、写真はあくまで「アマチュア」。先人の例にならい、秋山さんも写真家としてはアマチュアで通そう、と決意した。

そんな秋山さんにとって、自身に向けられた称号は写真家・齋藤康一さんによる〝日本で最後のアマチュア〟だという。

「人間は生活以外に、もう1本……趣味でもなんでも、生活とは別のラインを持ったほうが素晴らしいと思うんですよ。自分は写真だけど、写真っていうものは自分の人生だな……と」

生活とは離れたところで、自分の「写真」を追い求めて、70年近くにわたりカメラを持ち続けてきた。最近では、被写体となる下町の風景も減ってきたというが、それでもカメラをやめるつもりはない。齢80を超えた今、望むことは自分が去ったあとも、「写真」が人々のなかに生き続けることだ。秋山さんは、最後にその想いをこう語ってくれた。

「(わたしの場合)いずれ寿命はきますよ。だけど、写真が昭和25年からずーっとあるわけじゃないですか? それは、やっぱいい。わたしが写真をどう見ていたか、写真を通して世の中をどう見ていたか。ただ好きでやってたんじゃなくて、なにかを1本求めていたんだなっていうことがわかってもらえるようなものが残したいですよね」

取材・文:山口 大樹

写真:秋山 武雄、伊勢 新九朗

「洋食 一新亭」

営業時間:11:30~14:30

定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ:03-3851-4029

『「一新亭」秋山武雄と浅草橋を歩く。展』とは?

浅草橋を歩く。の編集部である、「株式会社伊勢出版」と、その1階にある「古書みつけ 浅草橋」、そして「一新亭」の秋山武雄さんが三者がコラボして夢の企画を実現!

古書みつけにて、秋山さんが撮り続けた浅草橋や柳橋の風景をご紹介しています。

合計30点以上の貴重な写真を、町の人からご提供いただいた貴重な資料と共にお楽しみください。