「家の前はすぐ河岸で、石垣を添うて段々と下りられるようになっている。そこは浅草橋と柳橋との間に挟まれた位置にあって、河口に碇泊する多くの荷舟からは朝餐の煙の登るのも見えた。白壁、柳並木などの見える対岸の石垣の下あたりには、動いて行く舟もある」

『島崎藤村全短編集4』(郷土出版社)収録の「柳橋スケッチ」で、藤村は自身が以前に書き綴ったというこんな一節を取り上げている。かつて柳橋に住んでいた藤村は、よく神田川沿いに伸びる柳並木へ出てきては、川を眺めながら散歩をして過ごしていたという。

藤村の足跡を辿る――。

目次

小説のために子どもを死なせた!?

島崎藤村が柳橋―――当時の「浅草新片町」に越してきたのは、明治39年(1906)10月10日のことであった。代表作『破戒』の執筆中の過度な倹約がたたり、藤村の3人の子が栄養失調で相次いで亡くなったばかりのことである。

その死は藤村自身が、「小説のためにあらゆるものを犠牲にする」という覚悟で机に向かった末の悲劇であり、いわば彼の業と言うべきものであったが、彼はそれを引き受けられるほど鬼ではなかった。

新宿・百人町の長光寺にあった3児の墓へ何度も参ろうとしては罪悪感にいたたまれず引き返し、家人が子どもの思い出を語りだせば、「おい、よしてくれ」と言葉を遮った。生きていたころは、「子どもなぞどうでもいい」と吐き捨て、はじめに亡くなった縫子のときには、「死んでくれて大にありがたかった」などという悪態までついた藤村だったが、いざ死んでみるとその悲しみと後ろめたさは、彼を大いに苛んだ。

そして、その苦しみが、彼を大川(隅田川のうち、両国橋から永代橋あたりまでのこと)から近い新片町に呼び込んだ。幼少期から青年期にかけて銀座や日本橋に暮らした藤村にとって、慣れ親しんだ地に近いこの場所は、自らの心をなぐさめ、さらに心機一転をはかる場所としては最適だったのであろう。

花柳界の一角にあった家で腰が腐るほど仕事に没頭

新片町の家は現存していないが、記録によれば、柳橋花柳界の一角にある高板塀に忍び返しのついた小さな2階建ての家屋だったという。

西丸四方が昭和41年に著した『島崎藤村の秘密』によれば、1階に6畳間と8畳間、2階に8畳間と3畳間があったらしい。ここで彼はパリへ留学するまでの7年間を過ごした。

引っ越してからも、藤村は本人曰く、「腰が腐る」ほど仕事に没頭して過ごした。引っ越して間もなく『春』の準備を行なう一方で、隣町に住む旧知の小山内薫などとも交友を深めた。また、以前から出席していた柳田国男主催の「龍土会」を通じて、さまざまな文士とも出会った。こうしているうちに、ついには時の総理である西園寺公望の文士招待会にも姿をあらわすまでになり、藤村は文壇におけるメジャーの地位にのぼりつめていく。

また、引っ越しによって大きな動きを見せたのは、仕事だけではない。

藤村と妻・冬子の関係も同様であった。

藤村と妻は明治32年(1899)に結婚したが、ここ数年は諍いがやまず、夫婦間には常に隙間風が吹いていた。妻との関係については話が長くなるが、新片町に住んでいた当時の藤村の心境を語る上では欠かせない話なので、お付き合いいただきたい。

妻に昔の想い人との再婚を促す!? こじれまくった夫婦関係

そもそも2人の関係が悪化する原因は、お互いの夫婦生活への理想の差にあった。

藤村は自身のルーツである旧家の体質―――特に放漫な家計感覚や親族間での男女関係の多さ―――を嫌っており、経済的に自立した男女平等の「あたらしい家」を理想としていた。

結婚と同時期に信州の小諸義塾(中学校)に赴任した藤村は、農民の心を学ぶべく教壇に立つ傍ら野良仕事もしていたが、新妻の冬子にも質素な生活を強いて、さらには自身と同等の労働を求めた。

心がけは立派だが、夢想家で独りよがり―――なかなか、こじらせた夫である。

一方の冬子はといえば、藤村とはあべこべに結婚生活に夢を見ていた。

結婚当時、新進の詩人としてロマンチックな詩を多数発表していた藤村を、冬子は完全に誤解していたのだ。甘い新婚生活を想像して小諸までついて行ってみれば、綺麗な着物のひとつも与えられずに日が暮れるまで働かされ、夫は夕食を食べればすぐに執筆や研究に没頭してしまう。夫の理想のために懸命に働いた冬子だったが、さすがに感傷的になってしまったようで、故郷の昔なじみに手紙を送ってしまう。

このことが夫婦の関係にそれ以降、10年以上も埋まることのない亀裂を生むのだ。

なぜ、手紙ひとつで、そこまで関係がこじれたのか。このとき、冬子が手紙を送った相手が悪かった。

その相手とは、冬子の函館の実家で働く使用人の末太郎で、彼女が上京する以前まで密かに慕っていた相手だったのである。おまけに内容は、新婚生活での寂しい心境を吐露する内容だった。これを見つけた藤村は、当然ながらショックを受けた。いや、それどころではない。ありえないほどに狼狽えた。

藤村は冬子を疑念の目で見るだけではおさまらず、終いには離婚して冬子を末太郎と再婚させるとまで言い出した。しかも、夏休みにたまたま冬子の妹・瀧が遊びに来たタイミングで、そんな無理を言うのである。おまけに瀧は末太郎と結婚する予定だというのを知っててやっているのだから、始末が悪い。本当に困った男である。

しかし、藤村がここまでパニックに陥り、さらにはその後も10年以上にわたって恨みがましく妻を疑い続けたのには理由があった。冬子が末太郎に送った手紙は、彼の人生最大のトラウマに触れるものだったからである。

教え子との恋にのぼせ上がり 玉砕したトラウマが再燃

話は明治25年(1892)、藤村が明治女学院の英語教師の職に就いた時期にさかのぼる。

そのとき、藤村は教え子である佐藤輔子に恋をする。

彼がどうしてどのように恋に落ちたかについてはあまり詳しく書き残されていないが、その入れ込みようは相当なものだったらしい。自身と輔子の恋を俗世間の一般的な恋愛とは異なる「天恋」として、時間や彼我の別をも超越した永遠不滅の崇高なるものと訴えた。のぼせあがっていたのだ。しかも、教師でありながら輔子に熱い視線を注ぐことも多く、彼女もその意味をはかりかねて当惑することすらあったという。もはや狂気の沙汰である。

しかし、藤村がそんなに恋い焦がれた輔子には、郷里の花巻に許嫁がいた。そのことを知った藤村はいたたまれなくなり、教職を辞して放浪生活をはじめる。

一方で輔子も周囲の働きかけで藤村の想いを知ってからというもの、明治女学校を卒業するまで苦悩の日々を送ったらしい。しかし、結局、輔子は藤村のもとへは行かず、許嫁で札幌農学校の講師をしていた鹿討豊太郎と結婚し、その子を身に宿した末にひどいつわりに苦しみ、心臓病で死んでしまう。

藤村は後に共通の知人から輔子の日記を見せられ、その内容に再びショックを受ける。それは卒業前に輔子が綴っていたもので、そこには藤村の想いを知った後で結婚を決めた際の心境がおおむねこのように書き残されていた。

「この心は藤村に捧げ、この肉体は父の命に服して許嫁の男に捧げる」

食事中や就寝中もジロジロ……嫉妬で壊れかけた夫婦関係

藤村にとって、輔子と冬子の姿が重なったことは疑いようもない。

しかも、今度は立場が逆で、末太郎がかつての自身、自分がかつての豊太郎(輔子の許嫁)だったのである。哀れみか、屈辱か、意地か、はたまた怒りか……その真の心はわからないが、この経験が藤村を頑なにさせた。

上京してからも末太郎が東京に来たと知れば、藤村は再び嫉妬して食事中や就寝中の冬子の顔をジロジロと見つめ、さらには、「お前はどういうつもりでオレのところへ嫁に来た」などと質問する。夫婦関係は冷え切っていたが、一方で子ばかりはよく出来て、それもまた藤村は内心快く思っていなかった。それは彼が理想とする男女が自立して互いを尊重しあう「あたらしい家」とはまるで異なり、むしろ彼が忌み嫌う旧家の体質そのものだったからだ。

そうした藤村の夫婦関係は、新片町での執筆活動に大いに影響した。明治43年に始まった『家』は、まさに藤村が自身のルーツである旧家の体質に背を向け、新時代にふさわしい「あたらしい家」を築こうとし理想をいだきながらも、現実や自身のなかに眠る血に抗いきれないさまを描いたものだった。

しかし、自身と妻の関係性を見つめ直すことで、少しずつ藤村の心もほどけてきたのだろうか。また、子どもを立て続けに失った寂しさが、ふたりの距離を近づけたのかもしれない。

冬子はそれまで藤村の書斎に踏み入ることはなかったが、新片町の家では2階に上がり込み嬉しそうに夫婦の時間を楽しんだという。

そして、「わたしを信じて」という冬子の願いを聞いた藤村は、ようやく冬子の気持ちを感じ取り、ふたりは徐々に心を通わせるようになっていった。

突然の妻の死で再びどん底に 藤村は唐突なパリ留学へ

しかし、ようやく上向きつつあった藤村の生活を、ある日、突然の悲劇が襲う。

冬子が四女・柳子を出産した直後に亡くなってしまったのだ。出産直後の働きすぎが原因で、出血がとまらなくなり心臓麻痺を起こして死んだという。

冬子の突然の死で、藤村の家庭は混乱に陥った。生まれたての柳子を含め、当時4人いた子どもを全員育てることは不可能とわかりきっていたので、柳子と三男の蓊助をそれぞれ親戚や里親に預け、長男の楠雄と次男の鶏二を手もとに残すこととした。

それでも男手ひとつで男児2人を養育するわけにもいかないので、姪の久子とこま子を家に呼び、家のことを手伝ってもらうことになった。まだまだ母親に甘えたい年頃の子どもたちは、さんざんワガママを言って若い姪たちを大変に困らせたという。

一方で、藤村は周囲が再婚を勧めるのも固辞して、独身生活を続けた。

妻の遺骨をも作家の観察眼で見てしまい、涙ひとつ流さなかったという藤村だが、死後になってようやく妻への想いに気づいた藤村の寂しさは、当時の短編『刺繍』にもあらわれている。

しばらく陰鬱とした日々を送り、藤村はたびたび柳橋近くまで出て、小舟に乗って川に漕ぎ出したり、神田川の柳並木を散歩したりして過ごした。

同じく柳並木を歩いているという未知の青年と、手紙が届いたことをキッカケに文通していたこともあるらしく、連絡が途絶えてからも彼を想いながら同じ道に佇んでいたそうだ。

その後、大正2年5月に藤村はこの家を離れ、フランス・パリへ留学する。

酒の席で電気会社の社長・中沢臨州から勧められるや、予想外に本気になってしまったらしい。中沢もその場で500円の資金を約束してはいたが、なにせ酒の席のことであるし、そもそも藤村が本気で留学を決意するとは思っていなかったのだろう。

結局、彼は出版関係者にフランスから小説2篇を書いて送るという約束をして金を前借りして資金を工面して、本当に旅立ってしまう(ちなみに、この小説執筆の約束は反故にした)。この強引かつ性急な留学の実行には、ある理由があった。

姪を妊娠させて出産前に逃走!? 世間を騒然させた『新生』発表

彼が世間を騒然とさせる『新生』を世に出したのは、このパリ留学から帰国した後のことだった。

『新生』は、柳橋界隈に住む岸本という男が、妻に先立たれた後独身を貫いていたが、手伝いに来た姪といつしか男女の仲になってしまう、という内容の小説だ。

さて、藤村が自然主義作家であり私小説を主としたことをご存知であれば、聡明なる読者諸氏はだいたいのことはお察しになるだろう。

そう、藤村は新片町の家で共同生活を過ごしたことをキッカケに、2人の姪のうち、妹であるこま子に手を出していたのである。しかも、彼女を妊娠までさせていた。

『新生』で明かされたように、この妊娠発覚後、藤村はそれから逃れるようにパリ留学に出た。

こま子の生んだ赤子はすぐに里子に出されたそうだ。その後、藤村は帰国後もこま子と通じた。藤村はその結果、実兄でこま子の父でもある広助から絶縁されたそうだが、それでも関係はズルズルと続いた。

こま子のほうも藤村の「天愛」を信じて、父・広助が死ねば堂々と結婚できると希望を持っていたらしい。しかし、その希望も、昭和3年(1928)11月3日に、藤村が加藤静子と再婚したことで潰えてしまった。

島崎文学を片手に柳橋を歩く。

前述したように、新片町時代の藤村の住居は、現在の柳橋(浅草橋)には残っておらず、周辺の景観もまったく変わってしまった。しかし、藤村もよく訪れた神田川沿いを、同じように歩くことはできる。

彼はここで子や妻の死を想い、姪との関係に苦悩した。

今もこのあたりは人通りが少なく、物思いにふけりながら過ごすには最適だ。

当時、藤村は柳の木の下にあった石へ腰掛け川を眺めながら、文通相手の顔も知らない青年のことを胸に浮かべたという。

今は堤防があって同じように川を見ることはできないが、堤防にもたれかかって浅草橋の下から寒々と流れ出てくる水を見つめていると、不思議とあの頃の藤村がすぐ横に立っているような気がしてはこないだろうか。

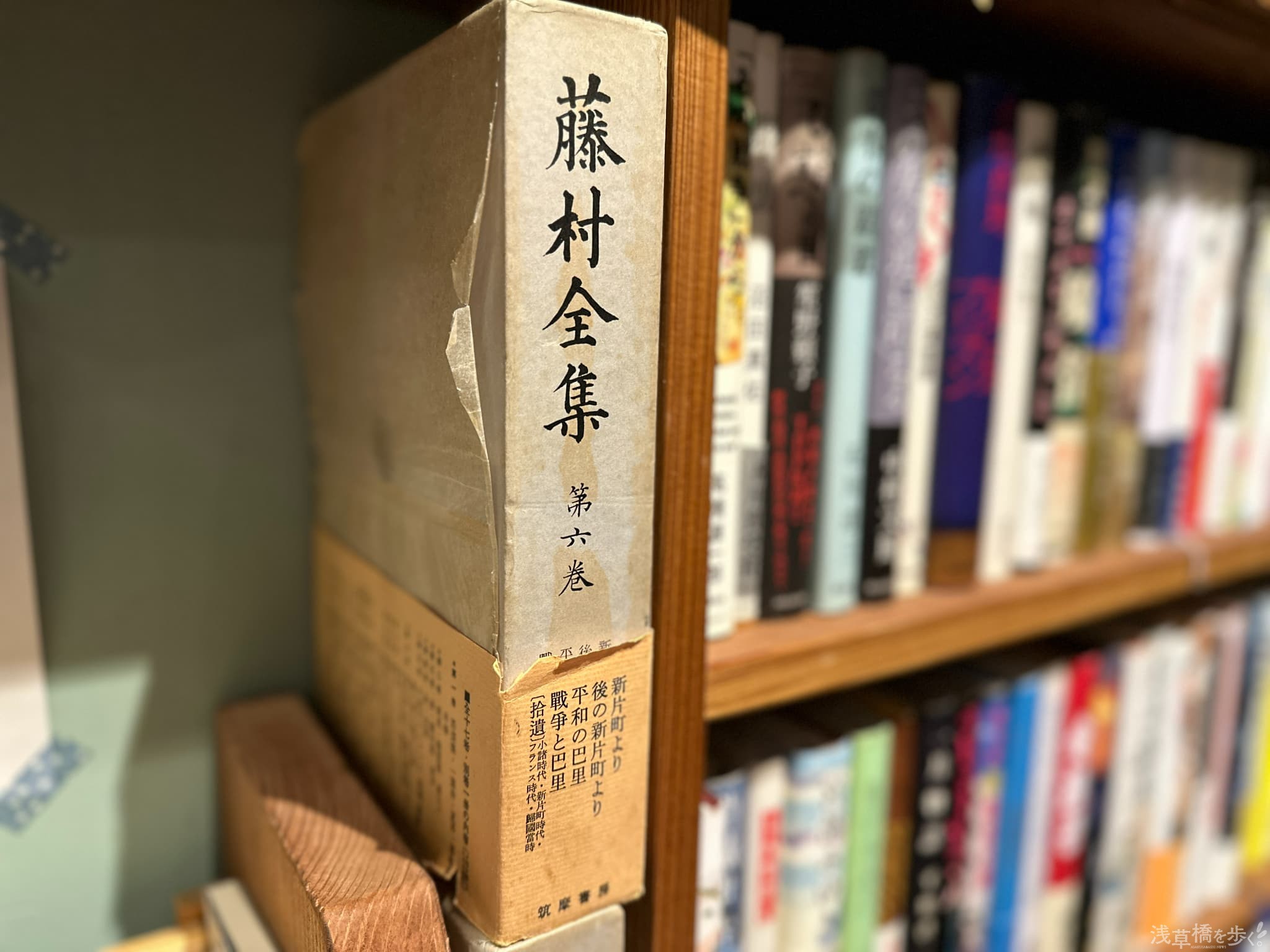

ちなみに、藤村の住んでいた区画のすぐそばには、柳橋の文学作品を集めた「古書みつけ 浅草橋」がある。

藤村の代表作「破戒」や「新生」などが取り揃えられているので、藤村の足跡を辿るコースのひとつとして、ふらりと立ち寄ってみてはいかがだろうか。

島崎藤村以外にも、柳橋芸者を描いた「流れる」(幸田文)や、山本周五郎の「柳橋物語」、そのほか柳橋を描いた藤沢周平や池波正太郎など、文豪たちの著書も揃っているのがうれしい。

「柳橋」

東京都中央区東日本橋2-2

文・山口 大樹

写真・伊勢 新九朗